大人のよくある病気

当診療所でみかける、急性・慢性疾患やアレルギーといった病気について、治療方針も含めて記してあります。

1)糖尿病

糖尿病とは

血液の中のブドウ糖は、主にインスリンの働きにより一定に調節されています。インスリンは膵臓のβ細胞というところで作られていますが、過食・肥満などがあると、常に大量のインスリンを作らなければならなくなるので、β細胞が疲れ果てて、インスリンを作れなくなってしまいます。

このため、血糖の調整ができなくなり、血液中に糖分が多く残されてしまう状態が糖尿病です(Ⅱ型糖尿病)。

糖尿病があっても、特にこれといった症状がでるわけではありません。しかし、これを長期間放置すると、血管がダメになってしまい、眼や腎臓を痛め、併せて脳梗塞や心筋梗塞などを起こしやすくなります。

治療は食事制限や運動の励行に始まり、それでも血糖が下がらない場合には内服薬やインスリンが必要となります。

食事・運動療法

内服薬やインスリンを使っても、日々の食事でカロリーを取りすぎていると、ますます太っていって糖尿病が悪化するだけの悪循環となります。急激な血糖値の変動のせいで眼底出血や顔面神経麻痺も起こりやすくなります。

まずは常に腹八分目の食事を心がけ、カロリー消費のために運動を心がけてください。若い方はしっかりと汗をかいて、すこし息が切れるくらいの運動を日々20-30分くらいするのが理想です。ご高齢の方は長めの散歩でも良いでしょう。数ヶ月かけて徐々に体重が減り気味となるのが理想です。

内服薬について

主に以下のような薬を単独もしくは複数あわせて使用します。

1)インスリンの分泌を一定して促進するもの(SU剤):オイグルコン、アマリールなど

2)食後のインスリン追加分泌を促進するもの(グリニド系):ファスティックなど

3)腸からのブドウ糖の吸収を減らすもの(αGI薬):グルコバイ、ベイスンなど

4)末梢組織でのインスリンの作用を強めるもの(TZD薬):アクトスなど

5)肝臓での糖の合成を抑制するもの(BG薬):メデットなど

6)消化管ホルモンの作用によりインスリン分泌を促すもの(DDP-Ⅳ阻害薬):ジャヌビアなど

インスリン療法について

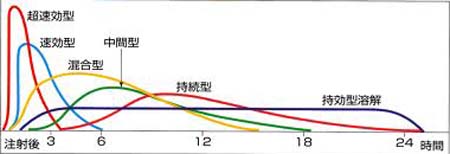

超即効型から持続型まで、各種のインスリン製剤があり、これらを単独あるいはあわせて用いることになります。注射回数も1日1回から1日4回と多様です。

低血糖症状とは

内服薬やインスリンが効きすぎて、血糖値が下がりすぎると(70mg/dl以下)下図のような症状がでます。

昼食前や夕食前、あるいは運動や肉体労働の後には低血糖が起こりやすくなります。

このような場合には直ちにアメやジュースなど糖分を含んだものを飲んだり、食べたりしてください。

グルコバイやベイスンというお薬を内服している場合はお渡ししてあるブドウ糖を飲んでください。

糖尿病コントロールの目標

過去3ヶ月の血糖値の変動を表す指標である主「HbA1c」を見て状態を把握します。

肝硬変、腎不全、貧血などがある場合はグリコアルブミン(GA)を指標とします。

HbA1cが8.0%を超えると細小血管が著しく障害されるので、是非とも7.5%以下は保ちたいものです。

例えばHbA1c=7.0%の人との比較で、HbA1c=10.0%の人は約10倍、網膜症や腎症になりやすくなります。

*HbA1c(ヘモグロビンエイワンシー) 目標値

正常値 :4.3 – 5.8 %

概ね良好 :5.8 - 6.5 %

可(不十分) :6.5 - 7.0 %

可(不良) :7.0 - 8.0 %

不可 :8.0 % 以上

2)アレルギー性鼻炎

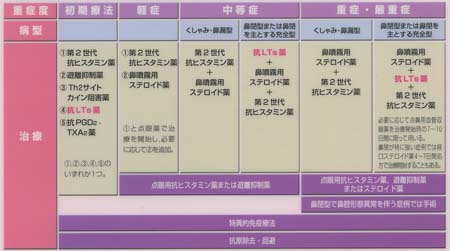

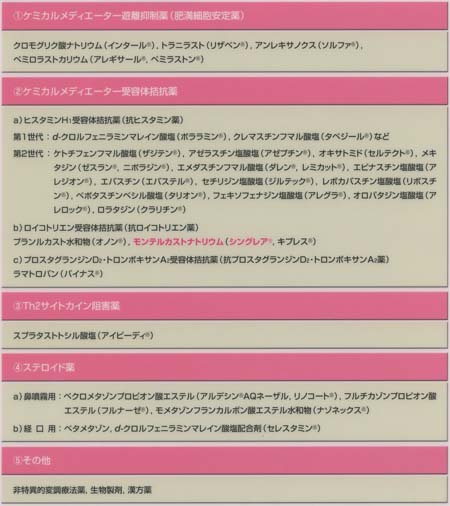

症状と時期性から診断は容易です。ご希望があればアレルギー検査(RIST, RAST)も可能です。下図のような鼻アレルギーのガイドラインに従い、抗ヒスタミン剤や抗LTs薬の内服と点眼・点鼻薬の併用によって治療することになります。子供にも使用可能な漢方薬もあります。時によって副鼻腔炎・中耳炎などを併発し、この場合は抗生物質などを併用することになります。

主な薬剤としては下図のように多種多様なものがあります。これらを患者さんの症状に応じて使い分けることになります。

「対症療法ではない根本的なアレルギーの治療法」として期待された「特異的減感作療法」とは、アレルゲンの皮下注射(スギ花粉症ならばスギ花粉エキス)を頻回に繰り返すことによりIg-G産生を促し、アレルゲンに対する抵抗性を獲得する、という類いのものでしたが、有効性・コスト・治療期間などが疑問視され、最近では全くといっていいほど施行されなくなりました。

上述の「特異的減感作」の亜型(免疫学的な機序は異なる)ともいえる、「非特異的減感作」あるいは「非特異的変調療法」は、その簡便さから、ヒスタグロビン(R)などを用いた注射療法として、現在でも存続しています。

将来的には、現在リウマチなどに対して使用している生物学的製剤などが、アレルギーに対して用いられるようになるかもしれません。

「○○医院で一度注射してもらうと、ひと春症状がでない」という類の注射は、徐放性のステロイド注射です。当診療所にも備えていますが、ステロイド注射ですので生理不順・胃潰瘍などの副作用を引き起こす可能性があります。症状の著しい人に限り、かつ1シーズに2度までの使用にとどめるべきです。

大量の花粉を一度に浴びて、喘息様の発作まで伴った場合には、ステロイド注射で症状を鎮める場合もあります。

3)インフルエンザ

☆インフルエンザとは

インフルエンザウイルスの感染により起こる感冒様感染症です。発熱・咽頭痛・筋肉痛などで発症し、時として気管支炎、喘息様症状、胃腸炎、髄膜炎、脳炎などを伴います。インフルエンザウイルスは遺伝子型が毎年変化するため、何度でも感染します。ひと冬に2種類以上のインフルエンザが流行していると、繰り返してインフルエンザに罹患する場合もあります。

☆インフルエンザの診断

A型・B型ともに迅速診断キットによりその場で診断が可能です。鼻腔・口腔から拭い液を採取し、10分ほどで結果がでます。ただし、インフルエンザであっても、発症後間もない場合には、この検査で陰性と判定されてしまう場合があります。このため、発熱などのインフルエンザ様症状を認めてから半日ほどしてから来院されるのが望ましいでしょう。

☆インフルエンザの治療

<抗インフルエンザ薬>

A型・B型双方に有効なインフルエンザ薬として、現在は以下のものが主に用いられます。

数年前、「タミフル」投与時の発熱に伴う異常行動等がマスコミに取り上げられて大騒ぎとなりました。特に小児においては高熱の際、薬剤投与の有無を問わず、夢遊病様の異常行動を起こす場合がありますので御配慮願います。

1)タミフル:大人用はカプセル、小児用としてはドライシロップがあります。ドライシロップに苦みがあって飲みづらい場合には、甘みをつける単シロップをあわせて処方する場合もあります。

2)リレンザ:毎日朝夕2回の吸入を5日間行う吸入薬です。就学期以降の小児、大人にはこちらを処方するケースが増えています。

3)イナビル:朝夕1回の吸入を1日だけして、それで5日間効果が持続するタイプの薬剤です。一回の吸入が確実にできる大人や年長児に処方しています。

4)ラビアクタ:抗インフルエンザ薬としては唯一の注射用製剤。点滴により投与します。

<二次感染予防>

咽頭炎、気管支炎などを認める場合にはあわせて抗生物質が処方される場合があります。

<解熱鎮痛薬>

極端な発熱は体力の消耗を招くため、大人の場合は通常解熱鎮痛薬を併用します。解熱後は自己判断で服薬中止していただいても差し支えありません。

☆熱のある間は・・

充分な水分接種を心がけ、消化のよいものを食べてください。入浴は体力を消耗しない限りであれば構いません。

☆会社への出勤などは

抗インフルエンザ薬を最期までキッチリと服用・吸入した場合、周囲の人に飛沫感染しなくなるのは、小児・大人を問わず、「解熱後さらに3日間の後」とされています。

インフルエンザの診断書・証明書が必要な場合は受付までお申しで願います。

☆インフルエンザの予防法

手洗い・うがい・室内の加湿などを心がけてください。また予防にはインフルエンザワクチンが有効です。例年10月初旬より接種開始となりますので、流行前の接種をおすすめします。小児に関しては2回接種が推奨されておりますが、大人に関しては一回接種でも良い、という見解が一般的です。不活化ワクチンですので、免疫が持続するのは概ね3〜6ヶ月と考えるのが妥当でしょう。

4)脂質異常症(高脂血症)

改訂中

5)感染性胃腸炎(ノロウイルスなど)

6)ヘリコバクターピロリ感染症

7)気管支ぜんそく

8)アトピー性皮膚炎