いろいろなこどもの病気

当診療所でみかける、感染症やアレルギーといったこどもの病気について、お母さんに知っておいていただきたいことを、治療方針も含めて記してあります。

1)アレルギー性鼻炎

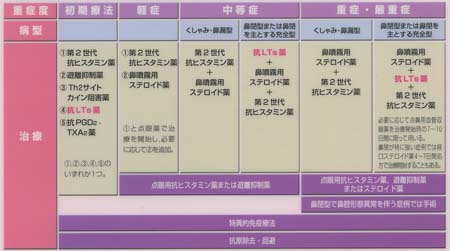

症状と時期性から診断は容易です。ご希望があればアレルギー検査(RIST, RAST)も可能です。下図のような鼻アレルギーのガイドラインに従い、抗ヒスタミン剤や抗LTs薬の内服と点眼・点鼻薬の併用によって治療することになります。子供にも使用可能な漢方薬もあります。時によって副鼻腔炎・中耳炎などを併発し、この場合は抗生物質などを併用することになります。

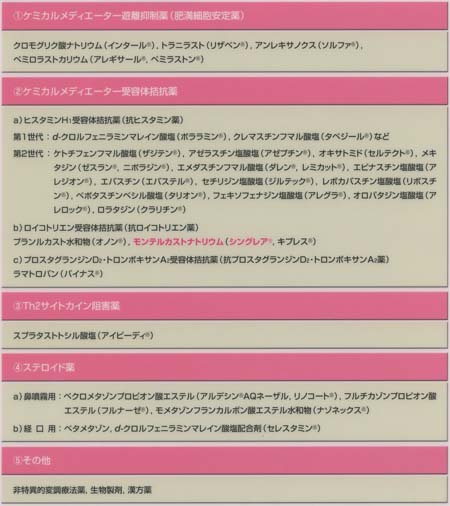

主な薬剤としては下図のように多種多様なものがあります。これらを患者さんの症状に応じて使い分けることになります。

「対症療法ではない根本的なアレルギーの治療法」として期待された「特異的減感作療法」とは、アレルゲンの皮下注射(スギ花粉症ならばスギ花粉エキス)を頻回に繰り返すことによりIg-G産生を促し、アレルゲンに対する抵抗性を獲得する、という類いのものでしたが、有効性・コスト・治療期間などが疑問視され、最近では全くといっていいほど施行されなくなりました。

上述の「特異的減感作」の亜型(免疫学的な機序は異なる)ともいえる、「非特異的減感作」あるいは「非特異的変調療法」は、その簡便さから、ヒスタグロビン(R)などを用いた注射療法として、現在でも存続しています。

「○○医院で一度注射してもらうと、ひと春症状がでない」という類の注射は、徐放性のステロイド注射です。もちろん成長期のお子さんには論外です。

大量の花粉を一度に浴びて、喘息様の発作まで伴った場合には、ステロイド注射で症状を鎮める場合もあります。

2)気管支ぜんそく

近年は吸入ステロイド薬による治療が主体となってきましたが、感冒罹患時のみに喘鳴がおこるようなケースでは、けいれん発作などを持つお子様以外、昔ながらの内服療法を選択しています。外来でのネブライザー(吸入)も有効ですし、吸入薬を処方することもできます。ガイドラインを踏まえながらも、ケースバイケースの診療を心がけております。頻繁に夜間重積発作を起こすようなお子さんは、安心度の点から、小さなクリニックより大きな病院で診てもらっておく方が良いでしょう。

3)アトピー性皮膚炎

冬場の乾燥肌までアトピーの軽症と考えると、今日ではほとんどの小児をアトピー呼ばわりしなければならなくなってしまいます。それほどに特別なものではないので、あくまでも重症度に応じて治療することになります。主体は保湿剤・ステロイド等の外用で、抗アレルギー薬の内服を併用する場合もあります。食餌制限まで必要とするような症例は稀ですが、このような場合は、必ず一度、大学病院を受診していただくよう勧めています。

4)嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)

ウイルス性胃腸炎(感染性胃腸炎・嘔吐下痢症)とは

ロタウイルス・ノロウイルス・アデノウイルスなどを原因として起こる胃腸炎の総称です。通常は嘔吐で発症し、次いで下痢が始まります。

38-39度くらいの熱を伴うこともあります。激しい嘔吐は1-2日間程度でおさまりますが、下痢は1週間ほど続く場合もあります。

主な感染経路としては以下のものがあります。感染後の潜伏期間は概ね1-3日です。

1)感染した人の便や吐物に触れた手指を介しての糞口感染

2)おもちゃや衣類などを介しての間接接触感染

3)感染した人が十分に手を洗わず調理した食品を食べた場合

4)特にノロウイルスに関しては、カキ、アサリ、シジミなどウイルスで汚染された貝類を食べることによる食中毒

治療について

現在のところ、これらのウイルスに有効な抗ウイルス薬はありませんので、脱水の予防が治療の主体となります。特に乳幼児においては、以下の点にご留意願います。

1)吐いていても水分だけは与え続けてください。

2)嘔吐のひどい最初の一日は、とにかく水分(イオン飲料)だけを与える。

3)嘔吐がおさまり次第、早期に離乳食、おじや、おかゆ(塩分は多めに)などを与える。

4)乳糖不耐症を起こすことが多いので、下痢のひどい間は、ミルクと一緒にイオン飲料も与える。

5)尿がでない・舌が乾いている・泣いても涙が出ない・顔が青白くなりウトウトするなど、脱水が高度の場合は点滴が必要となります。

6)入浴は、下痢があっても元気がよければかまいません。

お薬について

以下のような薬が処方されます(小児の例)。

1)整腸剤:ラックB・ビオフェルミンなど

2)吐気どめ:ナウゼリン(飲薬・座薬)など

3)解熱剤:カロナール(内服)・アンヒバ(座薬)など

4)腸の動きを整えるお薬:ロートエキスなど

5)下痢の激しい場合に限り、適量の下痢止め

6)この他、漢方薬や、お尻のただれを防ぐ軟膏など

登園・登校は感染性胃腸炎(ウイルス性急性胃腸炎)による登園・登校停止期間は「下痢・嘔吐などの主要症状の消失まで」とされています。

ただし、糞便からのウイルス排出は臨床症状が消退後2~7日間継続します。症状消退後も手洗いの励行など感染予防に努めてください。

ウイルス性急性胃腸炎の予防法

一次感染の予防には食品の加熱が有効で、ノロウイルスの場合、85℃で1分間以上の加熱が推奨されています。調理器具も85℃以上の熱湯で消毒するか、0.05-0.1%次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。

家族に患者がいる場合、下痢などの症状消退後もしばらくは糞便からのウイルス排出が続くので、以下のような対応が推奨されています。

1)吐物やオムツを処理する際には使い捨ての手袋を使用し、用便後や調理前の手洗いを徹底する。

2)殺菌には熱湯あるいは0.05から0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを使用します。

市販の塩素系漂白剤なら50倍から100倍に薄めて使用します。

3)おもちゃ、衣類、タオル等には熱湯(85℃以上)で1分以上の加熱が有効です。

4)吐物の跡は、下記の0.05-0.1%次亜塩素酸ナトリウム液を吹きかけて消毒する。

5)ウイルスは乾燥すると空気中に漂うので、消毒前に便や嘔吐物を乾燥させない。

ウイルス同定検査について

「○○医院でノロウイルスと言われたのですが、本当にノロウイルスでしょうか?」という患者さんが多いのですが、遺伝子学的・免疫学的検査でウイルスを同定しない限り、ノロウイルスとは特定できません。また、ウイルス性急性胃腸炎は対症療法が主体ですので、わざわざこのような検査をしてまで、ウイルスを特定する必要性がありません。その時々の流行状況からみて「恐らく、ノロウイルスだろう」と、その先生はおっしゃっているわけで、それで充分だろうと思います。

社会的な要請により、どんなウイルスのせいで胃腸炎を起こしているのかを知りたい場合には、糞便を御家族もしくは自分で採取していただければノロウイルス・ロタウイルス・アデノウイルスについては検査が可能です(ノロウイルスについては自費)。検査の結果がでるまでには2〜7日間を必要とします。15分間ほどで結果の出る迅速診断キットも存在しますが、院内感染や検査感度などの問題から、当診療所には備えておりません。

それぞれのウイルスの特徴

*ノロウイルス

かつては「ノーウォークウイルス」あるいは「小型球形ウイルス」と呼ばれていたもので、小児から高齢者まで全ての年齢層で発症します。潜伏期間は24-48時間とされます。冬場に流行することが多く、ひとたび流行すると、間接接触感染や飛沫感染で一気に流行が拡大します。糞便からのウイルス排出期間は臨床症状が消退後2~7日間とされます。ただし症状消退後12日以上(時には二ヶ月以上)にわたり糞便からノロウイルス遺伝子が検出されるケースも報告されています。食品などを扱われる職業の方は会社の内規に従ってください。

*ロタウイルス

7群(A~G群)に分類され、人に胃腸炎を起こすのはA,B,C群です。嘔吐下痢症の原因となるのは主にA群ですが、このA群にも数種の血清型があります。概ね5歳までの小児が発症し、6-24ヶ月の乳幼児では典型的な白色便、頻回の水様便などの症状を伴います。潜伏期間は24-72時間、糞便からのウイルス排出期間は臨床症状が消退後2-7日間とされます。

*アデノウイルス

アデノウイルスの血清型は49種に分類されていますが、主に胃腸炎を起こすウイルスは F 群に分類されています。アデノウイルスによる胃腸炎は春から秋に多く、潜伏期間は約7日間です。ウイルスの排泄は発症後 10-14 日間続きます。発熱の頻度は30%程度で,嘔吐は約半数に認められます。ロタウイルスやノロウイルスによる胃腸炎と比べて軽症の場合が多いようです。

どうして何度もかかるの?

それぞれのウイルスには亜型といって、たくさん血清型の違うウイルスが存在します(ノロウイルスには300種類以上)。

このためひとつのウイルスに対する免疫が成立しても、他の血清型のウイルスには感染してしまいます。

また、ウイルス性胃腸炎は感染してから治癒までの期間が短いのでこの免疫自体も成立しづらい、とされています。

同種のウイルスへの感染を繰り返すうちに、症状は次第に軽症となります。

5)溶連菌感染症

β-A群溶血連鎖球菌への感染を原因とし、症状としては、一般に溶連菌性咽頭扁桃炎(3歳以上に多い)を現します。のどの痛みを訴え、38〜40度の発熱、扁桃・腫脹、前頸部リンパ節腫脹などを伴います。時として菌毒素による腹痛や嘔吐を認める場合があります。3歳未満の乳幼児の場合、軽い鼻炎・咽頭炎及び中耳炎を長期(2〜4週間)に渡って示すケースもあります。抗原性の異なる溶連菌が多数存在するため、一度だけでなく、何度も感染します。

溶連菌性咽頭炎の場合、潜伏期は2〜5日で、本来の診断は咽頭培養によりますが、簡易的には口腔ぬぐい液による迅速診断キットを用い、10分ほどで診断が可能です。適切な抗生物質を内服した場合は2日ほどで他の人には感染しなくなります(無治療の場合は約3週間)。

御兄弟(概ね3歳〜17歳)がいらっしゃる場合、抗生物質の予防的投与も有効です。

抗生物質内服開始後2日間ほどは登園・登校を控えてください。小中学校の場合は「溶連菌感染症」と報告すると、「出席停止」として扱ってくれます。

入浴は、感冒などと同様、高熱がなければ差し支えありません。熱のある間は多めの水分補給を心がけてください。

「要するにただの咽頭炎・扁桃炎だね」とお考え下さい。無駄な心配は不要ですが、抗生物質だけは終わりまできちんと飲ませ、以下の3点にだけ留意してください。

a.「猩紅熱」と呼ばれる、全身の発疹症を伴う場合があります。発熱後3日ほどして、頬部・臀部などに赤い小さい斑点が出現し、これが次第に全身に広がります。イチゴ舌・口囲蒼白と呼ばれる特徴的所見を認める場合もあります。これは菌体毒素に対する過敏反応とされています。

b.「溶連菌感染後腎炎」と呼ばれる急性腎炎を、溶連菌にかかって2〜3週後に起こす可能性があります。非常に低い確率でしか起こらないので過度の心配は不要ですが、扁桃炎の軽快後ひと月ほどは、まぶたのむくみ、足のむくみ(靴が履けないと訴える場合あり)、おしっこが少ない、などの症状がないか気を配ってください。2〜3週後に尿検査のため再診していただく場合もあります。

c.「リウマチ熱」と呼ばれる、高熱、全身の関節痛、紅斑などを伴う病態を、やはり扁桃腺の軽快後2〜3週に、これも極めて稀に、認める場合があります。

6)インフルエンザ

☆インフルエンザとは

インフルエンザウイルスの感染により起こる感冒様感染症です。発熱・咽頭痛・筋肉痛などで発症し、時として気管支炎、喘息様症状、胃腸炎、髄膜炎、脳炎などを伴います。インフルエンザウイルスは遺伝子型が毎年変化するため、何度でも感染します。ひと冬に2種類以上のインフルエンザが流行していると、繰り返してインフルエンザに罹患する場合もあります。

☆インフルエンザの診断

A型・B型ともに迅速診断キットによりその場で診断が可能です。鼻腔・口腔から拭い液を採取し、10分ほどで結果がでます。ただし、インフルエンザであっても、発症後間もない場合には、この検査で陰性と判定されてしまう場合があります。このため、発熱などのインフルエンザ様症状を認めてから半日ほどしてから来院されるのが望ましいでしょう。

☆インフルエンザの治療

<抗インフルエンザ薬>

A型・B型双方に有効なインフルエンザ薬として、現在は以下のものが主に用いられます。「タミフル」の投与は原則1歳以上、とされますが、概ね6ヶ月以上の乳児に関してはケースバイケースで使用するようにしています。

数年前、「タミフル」投与時の発熱に伴う異常行動等がマスコミに取り上げられて大騒ぎとなりました。特に小児においては高熱の際、薬剤投与の有無を問わず、夢遊病様の異常行動を起こす場合がありますので御配慮願います。

1)タミフル:大人用はカプセル、小児用としてはドライシロップがあります。ドライシロップに苦みがあって飲みづらい場合には、甘みをつける単シロップをあわせて処方する場合もあります。

2)リレンザ:毎日朝夕2回の吸入を5日間行う吸入薬です。就学期以降の小児、大人にはこちらを処方するケースが増えています。

3)イナビル:朝夕1回の吸入を1日だけして、それで5日間効果が持続するタイプの薬剤です。一回の吸入が確実にできる大人や年長児に処方しています。

4)ラビアクタ:抗インフルエンザ薬としては唯一の注射用製剤。点滴により投与します。

<二次感染予防>

咽頭炎、気管支炎などを認める場合にはあわせて抗生物質が処方される場合があります。

<解熱鎮痛薬>

極端な発熱は体力の消耗を招くため、大人や年長児の場合は通常解熱鎮痛薬を併用します。解熱後は自己判断で服薬中止していただいても差し支えありません。

☆熱のある間は・・

充分な水分接種を心がけ、消化のよいものを食べてください。入浴は体力を消耗しない限りであれば構いませんが、乳幼児の場合は高熱が続く間は控えた方が良いでしょう。お尻がかぶれないための臀部浴は構いません。

☆学校・保育園などは

小・中・高等学校では出席停止となりますので、欠席日数には参入されません。抗インフルエンザ薬を最期までキッチリと服用・吸入した場合、周囲の人に飛沫感染しなくなるのは、小児・大人を問わず、「解熱後さらに3日間の後」とされています。熱が下がってから3日以上してから登園・登校するよう心がけてください。

インフルエンザの診断書・証明書が必要な場合は受付までお申しで願います。

☆インフルエンザの予防法

手洗い・うがい・室内の加湿などを心がけてください。また予防にはインフルエンザワクチンが有効です。例年10月初旬より接種開始となりますので、流行前の接種をおすすめします。小児に関しては2回接種が推奨されておりますが、大人に関しては一回接種でも良い、という見解が一般的です。不活化ワクチンですので、免疫が持続するのは概ね3〜6ヶ月と考えるのが妥当でしょう。

7)熱性けいれん

38度以上の急な発熱に伴い、強直性(手足が硬くなる)・間代性(手足がガクガクする)などのけいれんや意識障害を起こす病態を示します。けいれんは急に熱が上がる時に起こすことがほとんどで、数分以内におさまります。未成熟な脳が発熱により刺激されるため起こるものと考えられています。

小児の約10人に1人に起こるとされ、1歳から3歳までが好発年齢です。けいれんを繰り返すのは、更に3人に1人程度で、ほとんどの症例が就学期までにはけいれんをおこさなくなります。

発作時間が長かったり(15分以上)、頻繁にけいれんを起こすような場合、てんかん要注意因子のある場合(医師の判断)は脳波等の検査を行うことがあります。

熱性けいれんを一度起こした子供にどう対応すべきかは意見の分かれるところですが、当診療所では、一応全症例にダイアップ座薬の予防投与を勧めています。長い間けいれんを起こさないうちに、次第にお母さんが座薬を使わなくなる、というケースが多いようです。実際の対応を以下に記します。

1)概ね37.5度を越す発熱に気づいたら、まずお渡ししてあるダイアップ座薬(4,6,8 mg)をお尻に挿入する。

2)座薬を入れた後、8時間後に再度熱を計り、37.5度以上だった場合には、再び同量のダイアップ座薬を挿入する。眠気がでて、ウツラウツラとするかもしれませんが、呼びかけて目をさます程度ならば全く心配はありません。

3)その16時間に再度熱を計り、発熱が持続しているようなら、更に1個座薬を追加投与する。解熱していれば、追加投与は必要ない。

4)これ以後も高熱が続く場合には、必ず当診療所もしくは近医を受診し、その後の対処法について指示を受けてください。

5)保育所等にもダイアップ座薬をひとつ預かっていただき、「37.5度の発熱があったら入れて、連絡をください」とお願いしておくと良いでしょう。

6)熱性けいれんの既往があるお子さんには、解熱剤は極力使用しない方が良いとされています。発作の大半は熱の急な上昇時に起こるので、解熱剤が切れて再び熱の上がる時に発作を誘発する可能性があるからです。もし医師との相談の結果、解熱剤座薬(アンヒバ)をダイアップ座薬を併用する場合は、先にダイアップを挿入し、30分以上待ってからアンヒバを挿入します。解熱剤が内服薬の場合にはこのような配慮は不要です。

けいれんが起こった際には以下の通りにしてください。

1)まずは慌てずに、横向きに寝かせ、頭をやや背中側へそらせてください。これは唾液や嘔吐の際の吐物で窒息するのを防ぐためです。

2)時計を見てけいれんの始まった時間を確認します。ダイアップ座薬があれば挿入し、体温を測定します。

3)けいれんの収まるまで、必ずそばにいてください。口から水分や薬を与えないでください。概ね10分以内にけいれんは収まるでしょう。

4)唇や顔色まで紫色になるような呼吸困難を認める際は直ちに救急車を呼んでください。けいれんが10分を越えるような場合、短い間隔でなんども発作を繰り返す場合、けいれん後に意識障害や手足の麻痺がある場合も、救急車を呼んでください。

8)水痘(みずぼうそう)

水疱を持った赤い発疹が特徴的で診断は容易です。最近ではお母さんが予め気づいて「水ぼうそうです」といって連れて来てくれるケースが増えました。初期には、同じような発疹をつくる手足口病や「とびひ」と区別しづらい場合がありますが、このような場合も時間の経過とともに水痘であることが明らかになります。皮疹は頭髪部や粘膜(口腔、陰部、結膜)にも出現します。

鼻・のど・結膜などから飛沫感染した、水痘ー帯状疱疹ウイルスの初感染により発症し、潜伏期間は14-21日とされます。周囲の人にうつしてしまうのは、発疹のでる2日前から発疹出現後5-10日間ほど(痂皮化まで)です。全ての発疹が痂皮化すれば登園・登校は構いません。自然経過で7~ 10 日の経過ですが、抗ウイルス剤で治療するとこれを約 5 日に短縮でき、発疹の広がりも少なくすることができます。

当診療所では水痘と診断した場合は、抗ウイルス薬であるバルトレックスもしくはゾビラックスの内服を勧め、同時にカチリを外用していただきます。稀に点滴でのアシクロビル投与を必要とする重症例がありますが、このような場合は入院を勧めます。

数千人に 1 人の割合で水痘脳炎という合併症を生ずることがあります。水痘の発熱は2日ほどで解熱するのが普通ですが、高熱が持続し、頭痛・嘔吐・痙攣などを伴った場合、この水痘脳炎や髄膜炎を疑います。

バファリンなどのサリチル酸製剤を解熱剤として使用することはライ症候群を誘発するので禁じられています。小児に通常解熱剤として投与されるアセトアミノフェン ( カロナール ) は問題ありません。

口の中にも発疹ができて「しみる」ので、塩辛いものや酸っぱいものを含んだ食事は避けましょう。熱が引けたら入浴は可能ですが、さっと入浴して、バスタオルでこすらないようにしてください。入浴後はカチリを塗っておきましょう。

9)伝染性膿痂疹(とびひ)

虫刺されや擦り傷を掻いているうちに、豆粒くらいの水疱ができて、それが次から次へと広がっていきます。黄色ブドウ球菌や化膿性レンサ球菌の感染により起こります。患部の直接接触を介して他の人にも伝染する(潜伏期間1〜3日)ので、露出部にできていてガーゼ等で覆えない時は登園・登校を控えていただく場合もあります。ただしバンドエイドなど通気性の悪い素材で湿疹を覆うことは避けてください。

通常は抗生物質の外用と内服で3日ほどで改善します。アトピー性皮膚炎などでステロイド薬を外用して居る場合、難治化する場合があります。

病変部が広い場合には以下の対応をお願いします。

1)兄弟・姉妹にもうつるので、シャワー浴とし、石鹸の泡でやさしく洗います。伝染を防ぐためタオルは別にしてください。洗濯物は日光の下でよく乾燥させてください。

2)入浴後は水疱になっている部分はつぶして、イソジン液またはヒビテン液で消毒します。よく乾燥させたあとに抗生物質の軟膏を塗ります。

3)全身に広がっている場合はヒビテン浴をする場合もあります(5%ベンクロシド液の200〜300倍希釈)。

10)手足口病

手掌・指・足底・趾・踵などに、硬い小水疱を伴う丘疹が出現します。口唇、頬粘膜、舌にも小水疱が生じ、自壊してアフタ様となります。発熱は伴う場合も、伴わない場合もあります。主な病原ウイルスはコクサッキ- A16 あるいはエンテロ 71で飛沫感染。潜伏期間は3〜6日程度です。多種のウイルスを原因とするため、何度も罹患することがあります。好発年齢は1~ 4 歳ですが、大人でもかかることがあります。

基本的には自然治癒します。感冒様症状などを伴う場合、それに応じてお薬を処方することになります。口にアフタができると、食べ物や飲み物がしみるので、塩辛い食べものや、酸っぱい飲み物などは避けてください。

登園・登校については積極的に控える理由がないため、特に制限はありません。以下、日本小児科学会の見解。

ーー 咽頭から 1 ~2週間、便から 3 ~5週間と、ウイルス排泄期間が長く、登校停止で感染を予防することは困難である。不顕性感染も多く症状も軽微のため、他への感染のみを理由にして登校(園)を停止する積極的意味はない。ーー

11)ヘルパンギーナ

夏場に流行する代表的な夏かぜです。突然の高熱で始まり、咽頭に水疱ができます。口唇、頬粘膜、舌にも小水疱が生じ、自壊してアフタ様となります。時に嘔吐・腹痛などの胃腸症状を伴います。主な病原ウイルスはコクサッキ- A群 あるいはエンテロB群で飛沫感染。潜伏期間は2-7日程度です。多種のウイルスを原因とするため、何度も罹患することがあります。好発年齢は1~ 6 歳。

基本的には自然治癒します。熱は2〜3日で下がり、口腔内の水疱も1週間位で軽快します。感冒様症状などを伴う場合、それに応じてお薬を処方することになります。口にアフタができると、食べ物や飲み物がしみるので、塩辛い食べものや、酸っぱい飲み物などは避けてください。

登園・登校については手足口病同様、特に制限はありません。